Version imprimable

Version imprimable

Il est toujours difficile de déterminer, dans une discipline, une approche particulière. S’agit-il d’un courant, d’un sous-domaine ? Cette particularité est-elle d’ordre théorique, méthodologique ? Est-elle encore dans le même champ disciplinaire ?

Pour ce qui est du “discours” — dont il faudra bien finir par accepter que, sans nier le champ de la langue, il constitue un champ disciplinaire propre, avec son domaine d’objets, son ensemble de méthodes, de techniques et d’instruments —, il existe plusieurs façons de problématiser son étude.

Pour nous, il est une façon parmi d’autres d’aborder le discours qui consiste à insérer celui-ci dans une problématique d’ensemble qui tente de relier les faits de langage avec certains autres phénomènes psychologiques et sociaux : l’ action et l’ influence. Dès lors, il s’agit de traiter du phénomène de la construction pyscho-socio-langagière du sens [1], laquelle se réalise à travers l’intervention d’un sujet, lui-même psycho-socio-langagier.

Dans cet article, nous soulèverons des questions d’ordre théorique et méthodologique [2] et mettrons en évidence les options d’analyse qu’a choisies le CAD pour mener à bien ses études sur les discours sociaux [3].

A lire un certain ensemble de travaux qui traitent sous un angle ou un autre de l’étude du langage, on peut en conclure, sans que nécessairement aucun de ces ouvrages le fassent, que le langage comprend plusieurs dimensions, que je reprendrai, librement, de la façon suivante :

Il en résulte que, même si tel linguiste, sociolinguiste ou psycholinguiste, ne travaille qu’avec l’une ou l’autre de ces dimensions, le langage est multidimensionnel.

Cependant, le jeu scientifique impose que soient discriminées et sélectionnées les variables qui déterminent l’objet empirique, pour construire des concepts et des règles appropriées à l’analyse de celui-ci. D’où des théorisations qui circonscrivent des domaines, voire des territoires [5], autour de l’une ou l’autre de ces dimensions. Il y a en effet plusieurs points de vue théoriques à l’intérieur d’un même domaine : plusieurs pragmatiques [6], plusieurs psycholinguistiques [7], etc.. Parfois, un domaine est défini de façon tellement extensive que plusieurs théories s’en réclament : c’est le cas de la sociolinguistique [8]. Parfois, il existe des multi-appartenances : l’étude des interactions verbales appartiennent au domaine du discours mais relèvent également d’études éthologiques et psychosociologiques [9].C’est que différentes théories ont en commun certains postulats, certains concepts, certaines hypothèses, ce qui ne rend pas simple une telle classification. L’analyse du discours elle-même, où commence-t-elle, où finit-elle ?

Ces interrogations témoignent de la complexité de ce champ disciplinaire face auquel trois attitudes sont possibles : s’insérer dans l’un de ces domaines ; en inventer un nouveau (comment oser ?) ; essayer de connecter certains d’entre eux en les intégrant dans une problématique d’ensemble (qui sera nécessairement transdisciplinaire).

Cette dernière option, pour périlleuse qu’elle soit [10] correspond au parti que nous avons pris depuis un certain temps, et qui va se précisant au cours des années. Il consiste à relier entre eux certains questionnements traitant du phénomène langagier dont les uns sont plus externes (logique d’action et influence sociale), et d’autres plus internes à celui-ci (construction du sens et construction du texte ).

Mais il est à préciser que l’articulation de ces divers questionnements se fait dans une perspective linguistique (au sens large). S’il y a communication, c’est à une communication particulière que l’on a affaire du fait que celle-ci se réalise à travers du langage verbal ; s’il y a construction du sens, celui-ci est spécifique du fait que cette construction se fait dans des formes verbales ; s’il y a construction d’un texte, celui-ci est dépendant des règles d’ordonnancement du verbal.

C’est pourquoi cette position dans l’analyse du discours peut être dénommée [11] sémiolinguistique. Sémio-, de « sémiosis », évoquant que la construction du sens et sa configuration se fait à travers un rapport forme-sens (de différents systèmes sémiologiques), sous la responsabilité d’un sujet d’intentionalité pris dans un cadre d’action et ayant un projet d’influence sociale [12] ; linguistique rappelant que cette forme est principalement constituée d’une matière langagière — celle des langues naturelles — qui, par le fait de sa double articulation, de la particularité combinatoire de ses unités (syntagmatico-paradigmatique, à plusieurs niveaux : mot, phrase, texte), impose une procédure de sémiotisation du monde différente de celle d’autres langages [13].

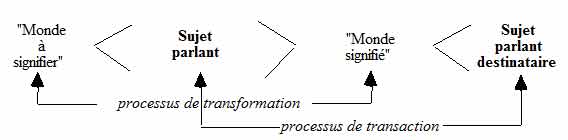

Nous postulons donc que pour que se réalise la sémiotisation du monde il faut un double processus : l’un, le processus de transformation, qui, partant d’un “monde à signifier”, transforme celui-ci en “monde signifié” sous l’action d’un sujet parlant ; l’autre, le processus de transaction, qui fait de ce “monde signifié” un objet d’échange avec un autre sujet parlant qui joue le rôle de destinataire de cet objet.

a) Le processus de transformation comprend quatre types d’opération que nous définirons brièvement [14], l’objet de cet article étant davantage lié à l’autre processus :

b) Le processus de transaction se réalise selon quatre principes dont nous rappellerons brièvement les définitions, celles-ci ayant déjà été exposées dans le cadre de la présentation de notre “postulat d’intentionnalité” [15] :

Processus de transformation et processus de transaction se réalisent donc selon des procédures différentes, mais ils sont solidaires l’un de l’autre, ne serait-ce qu’à travers le principe de pertinence qui exige un savoir commun, lequel est précisément construit au terme du processus de transformation. On peut même aller jusqu’à dire que cette solidarité est hiérarchisée. En effet les opérations d’identification, de qualification, etc. du processus de transformation ne se font pas n’importe comment, ni même, pourrait-on dire, librement. Elles se font en liberté surveillée, sous le contrôle du processus de transaction, en suivant ses directives [16] : il leur donne une orientation communicative ; il leur donne du sens. On peut toujours construire un énoncé en mobilisant les différentes opérations du processus de transformation, par exemple : « les carottes sont cuites ». Mais que signifie-t-il en tant qu’acte de langage ? qu’est-ce qu’il propose à l’échange ? à quel enjeu de transaction il correspond ? Signifie-t-il qu’ “un temps de cuisson est terminé” et que sous couvert d’un constat on “demande à quelqu’un d’éteindre le gaz” ? que “le jour du débarquement vient d’être décidé” ? qu’ “il faut cesser de réviser son bachot” ? que “quelqu’un part à la retraite” ? qu’ “on ne peut plus revenir en arrière” ? que “l’heure de l’accouchement est venu” ? Sans compter toutes les significations collatérales qui s’attacheraient à chacune de celles-ci.

Cette dépendance du processus de transformation vis-à-vis du processus de transaction est ce qui marque, selon nous, un changement d’orientation dans les études sur le langage, dès lors que l’on s’intéresse à connaître le sens communicatif (la valeur sémantico- discursive) des faits de langage : non seulement on ne peut plus se contenter des opérations de transformations pour elles-mêmes, mais il faut considérer celles-ci dans le cadre imposé par le processus de transaction, cadre que nous appelons le dispositif socio-langagier base de la construction d’un “contrat de communication”.

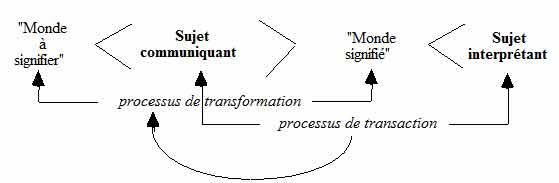

Cette hiérarchisation des processus nous amène à compléter le schéma précédent de la façon suivante :

Cette description du double processus de sémiotisation, avec ses opérations et ses principes, correspond à ce que nous avons appelé, par ailleurs, et à la suite de J. R. Searle, le postulat d’intentionnalité. [17] Pour nous, il est ce qui fonde l’acte de langage.

Un acte de langage, comme nous venons de le voir, relève d’une intentionnalité, celle des sujets parlants, partenaires d’un échange. Il dépend donc de l’identité de ceux-ci, résulte d’une visée d’influence, est porteur d’un propos sur le monde. De plus, il se réalise dans un temps et un espace donnés déterminant ce que l’on appelle banalement une situation.

Par ailleurs, on vient de voir —principalement avec les principes d’interaction et de pertinence — que pour qu’un acte de langage soit valide (c’est-à-dire produise son effet de communication, réalise sa transaction) il fallait que les partenaires se reconnaissent obligatoirement le droit à la parole (ce qui dépend de leur identité), et qu’ils possèdent en commun un minimum des savoirs mis en jeu dans l’acte d’échange langagier. Mais en même temps — et ceci est dû plus particulièrement aux principes d’influence et de régulation —, ces partenaires ont une certaine marge de manœuvre qui leur permet de jouer de stratégies. On dira donc que la structuration d’un acte de langage comporte deux espaces : l’un que l’on appellera espace de contraintes, parce qu’il comprend les données minimales auxquelles il faut satisfaire pour que l’acte de langage soit valide, l’autre que l’on appellera espace de stratégies, parce qu’il correspond aux possibles choix [18] que les sujets peuvent faire dans la mise en scène de l’acte de langage.

Enfin, si l’on ajoute que le principe de pertinence, qui implique acte de reconnaissance réciproque de la part des partenaires et savoir commun, déborde largement l’instance d’énonciation de l’acte de langage et inclut tout un savoir préalable sur l’expérience du monde et sur les comportements des êtres humains vivant en collectivité, savoir qui n’est pas nécessairement exprimé mais qui est nécessaire à la production et compréhension de l’acte de langage, alors on dira que celui-ci se réalise dans un double espace de signifiance, externe et interne à sa verbalisation, déterminant par là même deux types de sujets du langage : d’une part, les partenaires, les inter-locuteurs, les sujets agissants comme êtres sociaux ayant des intentions — ceux que nous nommons sujet communiquant et sujet interprétant —, d’autre part, les protagonistes, les intra-locuteurs, les sujets êtres de parole, responsables de leur acte d’énonciation —ceux que nous nommons (sujet) énonciateur et (sujet) destinataire—. Et s’il y a rapport de conditionnement entre ces deux types de sujets, il n’y a pas cependant de rapport de transparence absolue [19].

Cette série d’hypothèses définissant l’acte de langage comme naissant dans une situation concrète d’échange, relevant d’une intentionnalité, s’organisant autour d’un espace de contraintes et d’un espace de stratégies, et signifiant dans une interdépendance entre un espace externe et un espace interne, nous a amené à proposer un modèle de structuration à trois niveaux [20] :

![]() le niveau du situationnel pour rendre compte des données de l’espace externe, et qui constitue en même temps l’espace de contraintes de l’acte de langage. C’est le lieu où sont déterminées : la finalité de l’acte de langage, qui consiste à répondre à la question : « on est là pour quoi dire ou faire ? » ; corrélativement, l’identité des partenaires de l’échange langagier, en répondant à la question : « qui parle à qui ? » ; toujours corrélativement, le domaine de savoir véhiculé par l’objet de l’échange, en répondant à la question : « à propos de quoi ? » ; enfin (mais il ne s’agit pas d’une chronologie), le dispositif constitué des circonstances matérielles de l’échange, répondant à la question : « dans quel cadre physique d’espace et de temps ? ».

le niveau du situationnel pour rendre compte des données de l’espace externe, et qui constitue en même temps l’espace de contraintes de l’acte de langage. C’est le lieu où sont déterminées : la finalité de l’acte de langage, qui consiste à répondre à la question : « on est là pour quoi dire ou faire ? » ; corrélativement, l’identité des partenaires de l’échange langagier, en répondant à la question : « qui parle à qui ? » ; toujours corrélativement, le domaine de savoir véhiculé par l’objet de l’échange, en répondant à la question : « à propos de quoi ? » ; enfin (mais il ne s’agit pas d’une chronologie), le dispositif constitué des circonstances matérielles de l’échange, répondant à la question : « dans quel cadre physique d’espace et de temps ? ».

![]() le niveau du communicationnel, lieu où sont déterminées les manières de parler (écrire), en fonction des données du situationnel, en répondant à la question : « on est là pour comment dire ? ». Corrélativement, le sujet parlant (qu’il soit communiquant ou interprétant) se pose la question de savoir quels « rôles langagiers » il doit tenir qui justifient son “droit à la parole” (finalité), montrent son “identité”, et lui permettent de traiter d’un certain thème (propos) dans certaines circonstances (dispositif).

le niveau du communicationnel, lieu où sont déterminées les manières de parler (écrire), en fonction des données du situationnel, en répondant à la question : « on est là pour comment dire ? ». Corrélativement, le sujet parlant (qu’il soit communiquant ou interprétant) se pose la question de savoir quels « rôles langagiers » il doit tenir qui justifient son “droit à la parole” (finalité), montrent son “identité”, et lui permettent de traiter d’un certain thème (propos) dans certaines circonstances (dispositif).

![]() Le niveau du discursif constitue le lieu d’intervention du sujet parlant, devenu sujet énonciateur, lequel doit satisfaire à des conditions de légitimité (principe d’altérité), de crédibilité (principe de pertinence) et de captation (principes d’influence et de régulation), pour réaliser un ensemble d’ “actes de discours”, c’est-à-dire, finalement, un texte. Celui-ci se fait à l’aide d’un certain nombre de moyens linguistiques [21] (catégories de langue et modes d’organisation du discours) [22], en fonction d’une part des contraintes du situationnel et des possibles manières de dire du communicationnel, et d’autre part du “projet de parole” propre au sujet communiquant. Ainsi, les sens du texte produit seront pour une part surdéterminés par les contraintes de la situation d’échange et pour une autre part singuliers du fait de la spécificité du projet de parole. Par exemple, toute publicité devra comporter les indices linguistiques et sémiologiques de son cadre de contraintes (ce qui la fait reconnaître comme publicité) ; mais, par ailleurs, chaque publicité choisira sa stratégie de captation. Pour ce faire, le sujet communiquant fera des choix qui seront révélateurs de sa propre finalité, de sa propre identité, de son propre propos, et qui lui permettront de se construire sa propre légitimité, sa propre crédibilité et sa propre captation.

Le niveau du discursif constitue le lieu d’intervention du sujet parlant, devenu sujet énonciateur, lequel doit satisfaire à des conditions de légitimité (principe d’altérité), de crédibilité (principe de pertinence) et de captation (principes d’influence et de régulation), pour réaliser un ensemble d’ “actes de discours”, c’est-à-dire, finalement, un texte. Celui-ci se fait à l’aide d’un certain nombre de moyens linguistiques [21] (catégories de langue et modes d’organisation du discours) [22], en fonction d’une part des contraintes du situationnel et des possibles manières de dire du communicationnel, et d’autre part du “projet de parole” propre au sujet communiquant. Ainsi, les sens du texte produit seront pour une part surdéterminés par les contraintes de la situation d’échange et pour une autre part singuliers du fait de la spécificité du projet de parole. Par exemple, toute publicité devra comporter les indices linguistiques et sémiologiques de son cadre de contraintes (ce qui la fait reconnaître comme publicité) ; mais, par ailleurs, chaque publicité choisira sa stratégie de captation. Pour ce faire, le sujet communiquant fera des choix qui seront révélateurs de sa propre finalité, de sa propre identité, de son propre propos, et qui lui permettront de se construire sa propre légitimité, sa propre crédibilité et sa propre captation.

L’analyse du discours, du point de vue des sciences du langage, n’est pas expérimentale mais empirico-déductive [23]. Cela veut dire que l’analyste part d’un matériau empirique, le langage, qui est déjà configuré dans une certaine substance sémiologique (verbale), que c’est cette configuration qu’il perçoit et qu’il peut manipuler pour déterminer, à travers l’observation des compatibilités et incompatibilités de l’infini possible des combinaisons, des découpages formels simultanément aux catégories conceptuelles qui leur correspondent.

Une analyse du discours doit donc déterminer quelles sont ses objectifs en rapport avec le type d’objet qu’elle se construit, et quelle est l’instrumentation qu’elle utilise en rapport avec la démarche qu’elle choisit.

En termes d’objectif, l’un des problèmes qui se pose à l’analyse du discours est le suivant : cherche-t-on à décrire les caractéristiques générales de fonctionnement du discours en général, ou les caractéristiques particulières d’un discours particulier, c’est à dire d’un texte ?

La première option correspondrait à une perspective anthropologique sociale. Il s’agit de décrire les comportements langagiers propres aux individus vivant en société, qui sont amenés à réagir toujours de la même façon lorsqu’ils sont placés dans telle ou telle situation d’échange. C’est la tendance suivie par la philosophie du langage et une partie de l’éthnométhodologie [24]. Cette perspective pose une double question : qu’est-ce qui permet de dire que les caractéristiques décrites ont un tel degré de généralité ? Les a-t-on (idéalement) soumises à l’épreuve de la confrontation avec un très grand nombre de situations d’échange (diverses dans le temps et dans l’espace) ? Corrélativement, et s’il en est ainsi, quelle peut être la portée d’analyse de caractéristiques aussi générales ?

La deuxième option correspondrait à une perspective d’analyse textuelle. Il s’agit de se centrer sur une réalisation particulière (un texte), pour tenter d’en décrire, de la façon la plus exhaustive possible, les traits qui la caractérisent. C’est une autre tendance de l’ethnométhodologie et de certaines analyses de texte. Cette perspective pose également deux questions : que peut-on tirer de faits particuliers s’ils ne nous renseignent pas sur les mécanismes récurrents qui président à la fabrication de ces textes ? Corrélativement, ces faits particuliers ne dépendent-ils pas de régularités qui se sont installées et qui, organisant les échanges, obligent l’analyste à les prendre en compte ? [25]

Les réponses à ces questions sont données au coup par coup par les chercheurs, car tous savent que la démarche d’analyse est double qui va du particulier au général et du général au particulier. Il n’empêche que des tendances se font jour privilégiant tel ou tel mouvement et induisant ainsi tel ou tel modèle. Nous donnerons donc notre position.

Notre objectif d’analyse du discours consiste à repérer les caractéristiques des comportements langagiers (le “comment dire”) en fonction des conditions psycho-sociales qui les contraignent selon des types de situation d’échange (“contrat”). La perspective est donc double, dans un rapport de réciprocité : quelles conditions pour quels comportements langagiers possibles, et quels comportements langagiers effectifs pour quelles conditions. Il faut donc se donner les moyens d’étudier ces conditions et ces comportements.

Les conditions, pour nous, sont structurées en “contrat de communication” [26], lequel préside à toute production langagière. Pour les décrire, il faut donc rassembler des productions qui sont supposées appartenir au même type de situation, on appelle cela un “corpus de textes”. Ce travail se fait à la fois par un repérage empirique (tâtonnement) des constantes qui permettent de rassembler ces textes (par exemple, pour la publicité, on repère les constantes : produit, marque, slogan-promesse, signature d’une agence de publicité, support de diffusion), et par repérage tout aussi empirique des différences entre ces textes et des textes qui leur ressemblent mais ne possèdent pas l’ensemble des constantes précédemment repérées (par exemple des textes de propagande politique). Il s’établit ainsi des frontières qui circonscrivent, au départ, un (ou des) corpus de textes relativement homogène. Ce double travail détermine une des conditions que nous considérons fondamentale pour la constitution d’un corpus, et qui est constitutive de la démarche d’analyse : la condition de “contrastivité”.

Dès lors, l’étude des caractéristiques discursives propres à ce corpus témoignent à la fois de ce que sont les conditions du contrat de communication, dans la mesure ou elles les réactivent ou les transgressent, et de ce que sont les stratégies propres (conscientes ou non) au projet de parole du sujet communiquant.

Cet objectif global étant déterminé (il ne s’agit pas ici d’hypothèses), il reste à préciser quelques critères de construction du corpus.

L’établissement de frontières que nous venons d’évoquer renvoie à la possibilité de regrouper les textes en types selon certains critères de ressemblance, c’est à dire construire une typologie. Le problème est qu’il n’y a pas une seule typologie de textes mais autant de typologies que de critères que l’on se donne. Tout dépend de ce que l’on a choisi de regarder : des formes, du sens, des mécanismes ? Et puis : quelles formes, quels sens, quels mécanismes ? Corrélativement, se pose le problème de la hiérarchisation de ces types (ou de ces genres) les uns par rapport aux autres : qu’est-ce qui fait modèle général (type super-ordonné) et qu’est-ce qui fait sous-type ou sous-genre ?

Ce que nous proposons, c’est de construire une typologie, non de formes ni de sens, mais des conditions de réalisation des textes —c’est-à-dire des “contrats de communication”—, en considérant qu’il existe des contrats plus ou moins généraux qui s’enchâssent les uns dans les autres, et que chacun de ceux-ci peut donner lieu à des variantes. Par exemple, le contrat de communication “propagandiste” englobe des contrats particuliers comme ceux du “discours publicitaire” et du “discours électoraliste”, et, à l’intérieur du discours publicitaire, on trouve des variantes telles que publicité de “rue”, de “magazine” ou de “spots télévisés” [27]. De même, le contrat de communication du “débat” enchâsse des contrats particuliers comme ceux du “débat médiatique”, du “débat scientifique”, du “débat politique” (parlementaire), et, à l’intérieur du “débat médiatique”, on trouve des variantes telles que débat “culturel”, débat de “société” ou “talk show” [28]. Un tel modèle permet d’étudier, du même coup, les modifications éventuelles qu’aurait pu subir un contrat au cours du temps, ainsi que les différences de réalisation d’un même contrat dans des contextes socio-culturels différents [29].

Cela suppose donc que la condition de “contrastivité” dont nous avons parlé soit elle-même affublée d’un critère d’ “ouverture/clôture” qui consiste à construire le corpus selon un mouvement en escargot qui procède par contrastes successifs.

Ces contrastes peuvent être internes. Ils sont établis autour de certaines des données du contrat. Par exemple, pour l’étude de la publicité, on pourra construire un corpus autour d’une même produit, contrasté sur les “marques” (Peugeot, Fiat, Ford, etc.), ou un corpus transversal aux produits, contrasté sur certaines “représentations” (la femme dans la publicité / l’homme dans la publicité), ou encore un corpus autour d’une même marque, contrasté sur les “supports” (la publicité des magazines / les spots télévisés / l’affiche).

Mais l’ouverture/clôture peut être plus large, et les contrastes externes, touchant des variables d’espace (le même contrat dans différents contextes socio-culturels : la publicité en France, en Espagne, en Grande Bretagne), de temps (le même contrat à différentes époques : la publicité des années 50-60, 70-80, 90), ou confrontant des contrats différents pour étudier leurs ressemblances et leurs dissemblances (le contrat publicitaire et le contrat informatif ou le contrat politique).

Une fois le corpus construit et contrasté de façon à définir le contrat de communication (c’est la première tâche de cette analyse de discours), il est alors possible de procéder soit à l’analyse de textes particuliers, soit (ou conséquemment) à l’établissement d’une typologie.

En effet, il est désormais possible de repérer, relever et interpréter (par processus inférentiel) les indices qui caractérisent chaque texte et qui témoigneront tantôt de la conformité (réactivation) ou non (transgression) aux données du contrat (inférences situationnelles), tantôt du jeu stratégique, à l’intérieur du contrat, qui est propre au sujet communiquant, en mettant ces indices en rapport avec d’autres éléments du contexte (inférences contextuelles) ou avec un corpus (celui-ci “virtuel”) qui est constitué d’un certain savoir expérienciel partagé (inférences intertextuelles) [30]. Nous avons affaire ici à de l’analyse de texte.

C’est pourquoi nous proposons toujours de distinguer analyse de texte et analyse de discours. La première porte sur un texte ; elle consiste à analyser un texte (quelle que soit sa configuration) —qui est le résultat d’une combinaison (le produit) de certaines conditions de production avec des opérations de mises en dicours—, dans son développement linéaire, de façon à la fois progressive et récurrente. La seconde porte sur un corpus de textes rassemblés au nom d’un type de situation (contrat) qui les surdétermine, et dont on étudie les constantes (pour définir un genre), et les variantes (pour définir une typologie des stratégies possibles). Souvent il est dit que l’on fait de l’analyse de discours d’un texte ; mais il faut alors préciser si le texte constitue une fin en soi ou s’il est un simple prétexte.

Les questions qui se posent pour aborder cet aspect du cadre méthodologique sont les suivantes :

Un modèle d’analyse du discours doit pouvoir rendre compte de tous les actes de langage, quels qu’ils soient. Et donc il doit pouvoir rendre compte des dialogues aussi bien que des textes écrits. Construire un modèle qui ne prendrait pour objet d’étude que l’un de ces types de textes serait s’engager dans une construction nécessairement ad hoc qui n’aurait pas de portée générale.

Tout d’abord, il convient de distinguer, de notre point de vue, situation de communication et texte. La situation est ce qui définit l’acte de langage dans sa fonction et dans son enjeu communicatifs. Il en est deux de base que l’on appellera : situation d’interlocution, dans laquelle les partenaires de l’acte de langage sont présents physiquement l’un à l’autre et relié par un contrat d’échange immédiat [31], et situation de monolocution dans laquelle les partenaires, qu’ils soient présents ou non, ne sont reliés que par un contrat d’échange différé. Le texte est le résultat d’un acte langagier qui selon la situation production sera dit texte monologique ou dialogique [32].

Mais dans un cas comme dans l’autre on a toujours affaire à du discours. C’est pourquoi l’étude de ceux-ci ont en commun nos hypothèses générales sur le fonctionnement du discours qui constituent ici un cadre de recherche :

pour déterminer :

Il n’empêche que du fait de la spécificité des textes dialogiques et monologiques, il faudra utiliser des outils d’analyse différenciés (voir ci-dessous, c).

Pour ce qui concerne la question de la place que doivent occuper, dans une analyse de discours, les différentes composantes de la forme sémiologique d’un texte, la réponse n’est pas simple. En témoigne la terminologie diverse que l’on trouve dans les écrits concernant le domaine de la relation entre le verbal et le non-verbal : “multicanalité”, “pluricodique”, “plurimodal”, “multi-” ou “pluri-sémiologique” (Voir N. Nel, 1990, p. 53).

Il convient d’une part de distinguer le texte (comme manifestation verbale et non verbale) et ce qui dans son environnement constitue ses conditions de mise en discours, à savoir : le contexte (comme autre texte manifesté qui se trouve avant et après une séquence considérée), la situation (comme condition contractuelle de production-interprétation). D’autre part —et on ne confondra pas avec la distinction précédente—, on considérera qu’un texte est composite du point de vue de sa matérialité sémiologique (donc effectivement “pluri-codique”) ; c’est à dire que pour sa signifiance il dépend d’une pluralité de matières sémiologiques, lesquelles se combinent dans une intégration textuelle, se renvoient l’une à l’autre (dans des rapports d’« ancrage » ou de « relais » comme l’a proposé R. Barthes en son temps [34]) et ne peuvent se dissocier les unes des autres.

Face à ce syncrétisme, deux positions sont possibles. L’une, celle de Cosnier (1982, 1984), met l’accent sur la synchronicité de l’échange verbal (reçu accoustiquement) et non-verbal (reçu visuellement), c’est à dire sur « l’étroite synergie entre le verbal et le mimogestuel », (Cosnier et Brossard, 1984, p.20). Dès lors il faudra mener de façon concomitante l’analyse des éléments de la communication, en considérant que le visuel, c’est à dire le non verbal, l’emporte sur le verbal (op.cit. p. 15).

L’autre position, la nôtre, consiste à stratifier l’objet en niveaux d’analyse autonomes correspondant à ses différentes dimensions sémiologiques. Le CAD a donc décidé d’étudier chacune de ces dimensions (le Verbal, le Visuel, le Gestuel) séparément. L’objectif était, par cette autonomisation des strates, de permettre, dans un premier temps à chacun des groupes de chercheurs se consacrant à une strate, de découvrir leurs propres unités, celles de la strate, et leur mode d’agencement. Puis, dans un deuxième temps, les relations entre les strates, relations qui peuvent être d’intégration ou d’interaction (comprenant les contrastes, les oppositions, les convergences) [35].

Toute instrumentation d’analyse dépend à la fois du cadre théorique et des hypothèses méthodologiques générales qui en sont issues, quitte ensuite à spécifier les outils selon les particularités du type d’objet. C’est pourquoi nous considérons que l’instrumentation d’analyse doit être destinée à rendre compte des enjeux dans lesquels s’inscrit l’objet étudié comme acte de communication. Dès lors, il ne nous paraît pas très utile de procéder à des analyses de corpus ou de textes qui aboutissent à dresser un catalogue de leurs caractéristiques (rhétoriques, lexicales, énonciatives, etc.), si celui-ci ne nous dit rien sur la signifiance psycho-sociale de l’objet.

Nos hypothèses méthodologiques de base sont les suivantes :

Ces trois hypothèses déterminent trois espaces d’étude des actes langagiers que nous appelons : espace de locution, espace de relation, espace de thématisation-problématisation [36].

A partir de ces hypothèses générales, il est nécessaire de construire des outils ad hoc selon que l’on analysera des textes dialogiques ou monologiques.

Pour les outils de l’analyse de textes dialogiques, nous renvoyons le lecteur aux travaux du CAD sur l’analyse du discours radiophonique (1984a) et des débats à la télévision [37] qui distinguent : les modes de prises de parole, les rôles communicationnels, les modes d’intervention, les mouvements des échanges, les enchaînements thématiques, les profils argumentatifs.

Pour les outils de l’analyse de textes monologiques, nous renvoyons à nos travaux sur la presse écrite (1988a) et à d’autres (en cours) sur le discours publicitaire.

Pour les outils d’analyse du non verbal, nous renvoyons aux travaux d’A.M. Houdebine et de V. Brunetière sur le gestuel [38] ; et aux travaux de G. Lochard et J.C. Soulages sur l’image télévisuelle [39].

Toute linguistique est, d’un certain point de vue, “naïve”, dès lors que sa théorie et ses outils d’analyse ne sont pas centrés sur la découverte des enjeux de signification psycho-sociale des actes de langage qui s’échangent dans une communauté socio-culturelle.

C’est dans la charge sémantique des mots, à travers les modes d’organisation du discours qui les intègrent, et en situation d’échange que l’on peut repérer les traces de ces enjeux.

Une telle approche du discours se situe donc dans diverses filiations : pragmatique, psychosociologique, rhétorico-énonciative, voire socio-idéologique. Elle est par nécessité pluridisciplinaire.

BARTHES R., 1964, “Rhétorique de l’image”, in Communications n°4, Paris, Le Seuil.

CARON J., 1989, Précis de psycholinguistique, Paris, PUF.

CHABROL C., 1990, “Réguler la construction de l’identité du sujet du discours”, in L’interaction communicative, Berne, Peter Lang.

CHABROL C., 1993, “Médias, interactions, mémorisations” et “Visualisation et restitution d’un discours télévisuel argumentatif”, in Psychologie Française, Tome 38-2, 1993, Paris, Dunod.

CHARAUDEAU P., 1983, Langage et Discours - Eléments de sémiolinguistique, Paris, Hachette.

CHARAUDEAU P., dir., 1984a, Aspects du discours radiophonique, Paris, Didier Erudition.

CHARAUDEAU P., 1984b, “L’interlocution comme interaction de stratégies discursives”, Verbum VII, 2-3, Nancy, 1984.

CHARAUDEAU P., dir., 1988a, La Presse écrite, Coll. Langages, Discours et Sociétés, Paris, Didier Erudition.

CHARAUDEAU P., 1988b, “Une théorie des sujets du langage”, in Modèles linguistiques, T.X,FasC.2, Lille, 1988.

CHARAUDEAU P., 1989a, “Le dispositif socio-communicatif des échanges langagiers”, in Verbum, Tomme XII, Fasc. 1, revue de l’Université de Nancy II.

CHARAUDEAU P., 1989b, “La conversation entre le situationnel et le linguistique”, in Connexions N° 53, ARIP-ERES.

CHARAUDEAU P., 1991, “Contrats de communication et ritualisations des débats télévisés”, in La Télévision. Les débats culturels. “Apostrophes”, collection Langages, discours et sociétés, Paris, Didier Erudition.

CHARAUDEAU P., 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette.

CHARAUDEAU P., 1993a, “Des conditions de la mise en scène du langage” in L’esprit de société, Mardaga, Bruxelles.

CHARAUDEAU P., 1993b, “Le contrat de communication dans la situation de classe”, in Inter-actions, Halté J. F. éd., Université de Metz.

CHARAUDEAU P., 1993c, “L’analyse de discours de situation d’interlocution à propos de débats médiatiques”, in revue de Psychologie française, tome 38-2, Dunod, Paris, 1993.

CHARAUDEAU P.,1994a, “Catégories de langue, catégories de discours et contrat de communication”, in Parcours linguistiques de discours spécialisés, Berne, Peter Lang.

CHARAUDEAU P., 1994b, “Le discours publicitaire, genre discursif”, in revue Mscope n°8, CRDP de Versailles, septembre, 1994.

CHARAUDEAU P., 1994c, “Le contrat de communication de l’information médiatique”, Revue Le Français dans le monde, numéro spécial , juillet, 1994.

CHARAUDEAU P., 1994d, “Les conditions de compréhension du sens de discours”, in Langage en FLE. Texte et compréhension, Revue Ici et Là, Madrid, ADEF.

COSNIER J., 1982, “Communications et langages gestuels”, in Les voies du langage, Paris, Dunod.

COSNIER J. et BROSSARD, A., 1984, La communication non verbale, Paris Delachaux et Niestlé.

DUBOIS D., dir., 1991, Sémantique et cognition, Paris, CNRS.

GHIGLIONE R. et TROGNON, A., 1993, Où va la pragmatique ?, Presses universitaires de Grenoble.

HOUDEBINE A. M., 1994, dir., Travaux de linguistique. Sémiologie, Université d’Angers.

JACQUES F., 1982, Différence et subjectivité, Paris, Aubier.

KERBRAT-ORECCHIONI C., 1990, Les interactions verbales, Tome I, Armand Colin, Paris.

LOCHARD G., 1986, “Le télévisuel comme objet autonome et ses implications méthodologiques”, revue Degrés n°48, hiver 1986, Bruxelles.

LOCHARD G. et SOULAGES J.C., 1993, “Talk show : la part de l’image”, revue de Psychologie française, n°38-2, 1993, Paris Dunod.

NEL N., 1990, Le débat télévisé, Paris, A. Colin.

SEARLE J.R., 1991, “L’intentionalité collective”, in La communauté en paroles, Bruxelles, Mardaga.

SPERBER D. et WILSON D., 1979, “L’interprétation des énoncés”, in revue Communications, n° 30, Paris, Le Seuil.

SPERBER D. et WILSON D., 1989, La pertinence, Paris, Ed. de Minuit.