Version imprimable

Version imprimable

Depuis longtemps, je m’applique à insérer les questions de langage —et donc de discours— dans une problématique de l’influence psychologique et sociale sur laquelle il existe une abondante littérature dans ces deux autres disciplines que sont la psychologie et la sociologie, mais point dans les sciences du langage [1]. Cela suppose, du point de vue de l’analyse du discours, deux choses : d’une part, que celle-ci se développe de façon interdisciplinaire, d’autre part, que les catégories habituellement définies pour les descriptions de la langue, ou celles empruntées à d’autres domaines connexes comme la rhétorique, soient redéfinies dans une telle problématique.

Une interdisciplinarité, cela veut dire aller voir quels sont les outils d’analyse employés par d’autres disciplines, et se demander quels concepts sont utilisables dans son propre champ disciplinaire. On pourra alors les emprunter et les redéfinir, en précisant à quelle théorie on les emprunte et comment on les redéfinit, pour éviter qu’il y ait confusion autour de mêmes concepts. C’est ce que j’appelle une « interdisciplinarité focalisée ». Ainsi en est-il, pour ce qui me concerne, de la problématique de l’influence, des concepts de communication, de représentations et d’effets que j’emprunte largement à la psychologie sociale et à la sociologie, mais que je redéfinis dans le champ langagier.

Revisiter les catégories qui ont cours dans notre discipline, cela veut dire préciser leur définition, voire les redéfinir, en fonction de la problématique dans laquelle on se situe. Par exemple, les notions de thématisation et de prédication qui ont cours dans une linguistique de la langue (ou de la phrase) doivent être complètement redéfinie dans une linguistique du discours, dans la mesure où la relation thème-prédicat peut constituer une unité phrastique mais non point une unité de communication. Ainsi en est-il pour ce que je vais exposer ici, à savoir le refus de m’insérer dans la tradition de la rhétorique argumentative, laquelle repose sur une conception partielle de la communication (les débats citoyens ou les débats juridiques), tout en récupérant des types d’arguments largement définis dans cette tradition.

Pour traiter les actes de langage dans une problématique de l’influence, il faut répondre à deux questions qui sont complémentaires l’une de l’autre : quel est l’enjeu psychologique et social d’un acte de langage ? quels processus langagiers participent de cet acte d’influence ?

Pour répondre à la première question, il suffit de se référer à l’histoire de la rhétorique argumentative dont une partie a été occultée par la tradition scolaire et la critique littéraire ; la première par souci d’inculquer aux élèves des modes d’analyse des textes littéraires reposant sur le relevé des images et effets de style ; la seconde considérant que la rhétorique des tropes est réservée au fait littéraire. Pourtant, chez Aristote, on voit bien que le souci premier était d’aider à la délibération collective à des fins d’établissement d’une opinion majoritaire. Son souci est moins celui de la vérité que celui du vraisemblable, c’est-à-dire de ce qui doit paraître vrai pour persuader l’autre dans le cadre de la démocratie athénienne. On peut dire que son projet s’inscrit dans une problématique d’influence.

Perelman, de son côté, inscrit son projet rhétorique dans une problématique juridique. Marqué qu’il fut par le procès de Nuremberg comme lieu de confrontation des arguments dans un jeu de question/réponse plus ou moins fermé, il décrit les mécanismes argumentatifs qui servent à prouver, et in fine à établir une culpabilité. Son souci n’est pas non plus celui de déterminer une vérité, mais de déterminer ce qui permet de prendre une décision « raisonnable »(serait-ce celle de la sanction) en pondérant les arguments sur un axe du probable.

Tout cela est loin de la filiation platonicienne d’un modèle logico-mathématique cherchant à démontrer la vérité. Avec Aristote et Perelman, la rhétorique argumentative est tournée vers l’autre pour le faire adhérer à une prise de position : c’est ce que l’on peut appeler l’activité langagière de persuasion. Mais il faut aller plus loin, car comme on vient de le voir, ces deux auteurs, tout en s’insérant dans une situation de communication (débat politique, débat juridique), en limitent la portée.

Depuis lors, les sciences humaines et sociales ont montré que les sociétés sont composites, fragmentées, faites de divers domaines d’activité qui tous se construisent de manière interactionnelle entre des individus qui tentent de réguler socialement les rapports de force qui s’y instaurent. Le modèle de délibération du forum athénien et le modèle de persuasion des débats juridiques, à quoi on peut ajouter le modèle de démonstration de la communication scientifique, ne sont plus les seuls, voire ne sont plus dominants. Ils continuent d’exister mais participent d’un ensemble plus vaste de situations, lesquelles imposent des contrats interactionnels divers qui relèvent tantôt de la démonstration, tantôt de la persuasion, tantôt de l’explication, les trois grands ordres argumentatifs que la rhétorique traditionnelle a d’ailleurs du mal à distinguer.

Les rapports sociaux ne se joueraient pas tant sur le mode du « être vrai » que sur celui du « croire vrai » ; on ne jouerait plus tant sur la « force logique » des arguments que sur leur « force d’adhésion » ; on ne chercherait pas tant une « preuve absolue » renvoyant à l’universel qu’une « validité circonstancielle » dans le cadre limité du situationnel. Évidemment, ces différents aspects coexistent, car il est difficile pour quelque société que ce soit de ne plus croire en des valeurs d’absolu ; cependant, un curieux jeu de masques s’instaure dans nos sociétés modernes entre vérité absolue et relative [2]. Toujours est-il que l’analyse du discours n’a pas à se donner pour objet la découverte de la Vérité, mais la découverte des jeux de mise en scène de la vérité comme « croire » et « faire croire ». C’est ce que j’appelle une problématique de l’influence.

Pour répondre à la seconde question (quels processus langagiers participent de cet acte d’influence ?), et en prenant le point de vue du sujet du discours, il suffit d’envisager les problèmes qui se présentent à lui dès lors qu’il veut parler à quelqu’un dans quelque situation de communication que ce soit. On peut en envisager quatre :

![]() comment entrer en contact avec l’autre, à travers quelle relation ? Il s’agit ici de s’interroger sur le processus de prise de contact, sachant qu’entrer en contact avec l’autre est, pour le sujet parlant, un acte d’imposition de sa présence à l’autre, et sachant que toute mise en place d’une relation instaure des positions de supériorité / infériorité. Les rituels sociolangagiers étudiés par l’ethnométhodologie du langage, masquent cette difficulté et tentent de justifier ce qui autorise le sujet parlant à obliger l’autre à entrer en relation avec lui.

comment entrer en contact avec l’autre, à travers quelle relation ? Il s’agit ici de s’interroger sur le processus de prise de contact, sachant qu’entrer en contact avec l’autre est, pour le sujet parlant, un acte d’imposition de sa présence à l’autre, et sachant que toute mise en place d’une relation instaure des positions de supériorité / infériorité. Les rituels sociolangagiers étudiés par l’ethnométhodologie du langage, masquent cette difficulté et tentent de justifier ce qui autorise le sujet parlant à obliger l’autre à entrer en relation avec lui.

![]() quelle position d’autorité adopter vis-à-vis de l’autre ? Il s’agit ici de s’interroger sur le processus de construction de l’image du sujet parlant, de sorte que l’autre le considère crédible ou aille jusqu’à s’identifier à sa personne. On retrouve l’ethos de la rhétorique [3] qui est constitutif de tout acte de langage, mais prend des caractéristiques particulières selon la situation de communication dans laquelle il s’inscrit [4].

quelle position d’autorité adopter vis-à-vis de l’autre ? Il s’agit ici de s’interroger sur le processus de construction de l’image du sujet parlant, de sorte que l’autre le considère crédible ou aille jusqu’à s’identifier à sa personne. On retrouve l’ethos de la rhétorique [3] qui est constitutif de tout acte de langage, mais prend des caractéristiques particulières selon la situation de communication dans laquelle il s’inscrit [4].

![]() comment toucher l’autre ? Sachant qu’il n’est pas acquis par avance d’influencer l’autre, il s’agit de s’interroger sur le processus langagier qui permet de faire en sorte que l’autre adhère sans résistance au point de vue du sujet. On retrouve ici le pathos de la rhétorique qui, s’appuyant sur les émotions susceptibles de faire se mouvoir l’individu dans telle ou telle direction, met en place des stratégies discursives de dramatisation afin d’emprisonner l’autre dans un univers affectuel qui le mettra à la merci du sujet parlant.

comment toucher l’autre ? Sachant qu’il n’est pas acquis par avance d’influencer l’autre, il s’agit de s’interroger sur le processus langagier qui permet de faire en sorte que l’autre adhère sans résistance au point de vue du sujet. On retrouve ici le pathos de la rhétorique qui, s’appuyant sur les émotions susceptibles de faire se mouvoir l’individu dans telle ou telle direction, met en place des stratégies discursives de dramatisation afin d’emprisonner l’autre dans un univers affectuel qui le mettra à la merci du sujet parlant.

![]() enfin, comment ordonnancer son dire de telle sorte que celui-ci soit au service du processus d’influence du sujet ? Car il faut bien parler du monde et le transmettre à l’autre pour qu’il lui soit compréhensible. Il s’agit ici de s’interroger sur les modes d’organisation du discours selon que l’on choisit de raconter ou d’argumenter. Raconter suppose que l’on organise son discours de façon descriptive et narrative ; argumenter que l’on organise son discours de manière argumentative. Chacun de ces modes d’organisation a, comme on va le voir, des particularités qui lui sont propres, mais on remarquera qu’ils se distinguent en ce que le premier est « identificatoire » : il permet à l’autre de se projeter librement dans le récit qui lui est proposé, et de s’identifier ou non à tel ou tel aspect du récit ; le second est « impositif » : il oblige l’autre à entrer dans un mode de pensée et à l’évaluer en fonction de son propre point de vue. C’est pourquoi le premier est générateur de discours mythiques, le second de discours savants, mais tous deux participent d’un processus de rationalisation.

enfin, comment ordonnancer son dire de telle sorte que celui-ci soit au service du processus d’influence du sujet ? Car il faut bien parler du monde et le transmettre à l’autre pour qu’il lui soit compréhensible. Il s’agit ici de s’interroger sur les modes d’organisation du discours selon que l’on choisit de raconter ou d’argumenter. Raconter suppose que l’on organise son discours de façon descriptive et narrative ; argumenter que l’on organise son discours de manière argumentative. Chacun de ces modes d’organisation a, comme on va le voir, des particularités qui lui sont propres, mais on remarquera qu’ils se distinguent en ce que le premier est « identificatoire » : il permet à l’autre de se projeter librement dans le récit qui lui est proposé, et de s’identifier ou non à tel ou tel aspect du récit ; le second est « impositif » : il oblige l’autre à entrer dans un mode de pensée et à l’évaluer en fonction de son propre point de vue. C’est pourquoi le premier est générateur de discours mythiques, le second de discours savants, mais tous deux participent d’un processus de rationalisation.

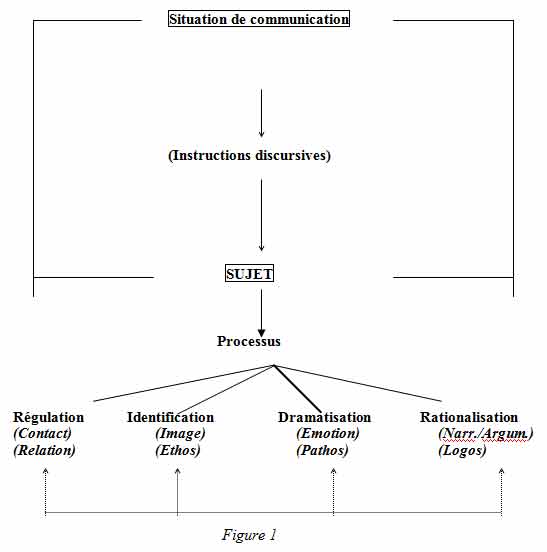

Chacun de ces processus (voir Figure 1) fait l’objet d’une mise en scène qui obéit à une certaine mécanique et a recours à certains procédés que l’on peut décrire et catégoriser : mise en scène et catégories des rituels de prise de contact ; mise en scène et catégories de l’éthos ; procédés des stratégies du pathos, mécanique et catégories de la mise en scène narrative et argumentative. Ici, il ne sera question que de cette dernière.

La raison argumentative, considérée du point de vue d’une problématique de l’influence, ne réside pas seulement dans la force du raisonnement (existe-t-il un raisonnement imparable ?) ni dans la seule force des idées (qu’est-ce qu’une idée forte ?). Si c’était le cas, on saurait par avance ce qu’est un raisonnement imparable et tout le monde utiliserait le même, ou ce qu’est une idée forte et tout le monde y aurait recours. Un même raisonnement peut servir des idées opposées, une même idée peut s’insérer dans des raisonnements différents. On en conclura qu’aucun raisonnement, aucune idée, n’a de force en soi. Quand un pays qui veut défendre son droit à se doter d’une force nucléaire utilise l’argument « nationaliste » vis-à-vis de son peuple contre l’ingérence étrangère, on conviendra que l’argument en question n’a de force que dans cette situation et par rapport au peuple concerné, et non pas en soi puisque dans un autre contexte il pourra être rejeté comme négatif. On ne retiendra donc pas cette idée qui traîne dans la rhétorique argumentative à savoir que l’on peut établir une hiérarchie entre des modes de raisonnements et entre des types d’arguments.

On posera donc que la raison argumentative dépend des considérations suivantes :

![]() tout acte de langage se produit dans une situation de communication qui donne des instructions de production et d’interprétation du sens aux partenaires de l’échange ; le sens résulte d’une co-construction et donc l’acte argumentatif, qui s’y trouve, tire sa validité (et non point sa valeur) des instructions de cette situation ;

tout acte de langage se produit dans une situation de communication qui donne des instructions de production et d’interprétation du sens aux partenaires de l’échange ; le sens résulte d’une co-construction et donc l’acte argumentatif, qui s’y trouve, tire sa validité (et non point sa valeur) des instructions de cette situation ;

![]() le processus de rationalisation argumentative obéit à certaines conditions de mise en scène discursive, faisant que la pertinence de l’argumentation ne peut être jugée que rapportée aux conditions de cette mise en scène ;

le processus de rationalisation argumentative obéit à certaines conditions de mise en scène discursive, faisant que la pertinence de l’argumentation ne peut être jugée que rapportée aux conditions de cette mise en scène ;

![]() le processus argumentatif tire sa force d’influence d’un certain type d’argument, à l’intérieur d’une certaine situation, et selon la fonction que remplit l’argument considéré au regard de la mise en scène discursive.

le processus argumentatif tire sa force d’influence d’un certain type d’argument, à l’intérieur d’une certaine situation, et selon la fonction que remplit l’argument considéré au regard de la mise en scène discursive.

On évoquera rapidement le premier considérant, pour s’attacher plus particulièrement aux deux autres.

Il est important de souligner ici la différence entre les notions de valeur et de validité. La valeur renvoie à un sémantisme à la fois référentiel et axiologisé qui se trouve inscrit dans les mots de par leur usage social, comme serait par exemple le mot « crime », porteur, par son usage social, d’un sémantisme à valeur négative. La validité concerne l’effet sémantique qui est produit en cohérence avec la situation dans laquelle sont employés les mots, et dont les partenaires de l’acte de langage sont comptables. Ainsi, le slogan publicitaire « Pas de vrai plaisir sans Perrier » sera interprété —et donc validé— comme : "si vous voulez un vrai plaisir, alors buvez Perrier", parce qu’on a connaissance des instructions de la situation de communication publicitaire qui nous dit, à la fois que : "vous ne pouvez pas ne pas vouloir avoir du plaisir", et que : "seul Perrier peut vous donner ce plaisir" [5]. Mais sortez cet énoncé de cette situation, plongez-le dans une autre situation, et il signifiera autre chose, les inférences que permettra cette nouvelle situation seront autres, et l’acte argumentatif sera validé différemment.

Sans pouvoir développer ici ce point, considérer que c’est la situation de communication qui donne force de validité à l’acte argumentatif est ce qui permet de définir trois grands ordres argumentatifs : la démonstration, l’explication, la persuasion. L’ordre de la démonstration correspond aux situations dont la finalité consiste à établir une vérité (un article scientifique) ; l’ordre de l’explication correspond aux situation dont la finalité consiste à faire savoir une vérité déjà établie (un manuel scolaire de physique) ; l’ordre de la persuasion correspond aux situations dont la finalité est de faire croire (une publicité, une déclaration politique). Cette distinction de « genres » (si l’on veut employer ce terme) à l’intérieur de l’activité argumentative ne tient donc pas aux caractéristiques linguistiques des énoncés, mais aux enjeux situationnels.

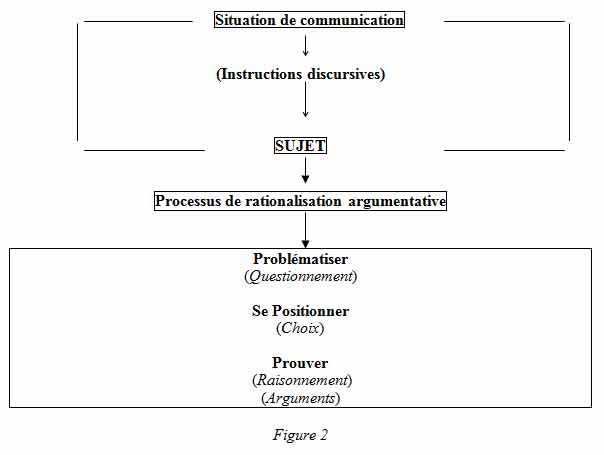

Adoptant le point de vue du sujet argumentant, on posera que celui-ci, tenant compte des instructions de la situation de communication dans laquelle il se trouve, doit se livrer à une triple activité discursive de mise en argumentation (Figure 2). Il doit faire savoir à l’autre (interlocuteur unique ou auditoire multiple) : (i) de quoi il s’agit (problématiser) ; (ii) qu’elle position il adopte (se positionner) ; (iii) quelle est la force de son argumentation (prouver).

Problématiser est une activité discrusive qui consiste à proposer à quelqu’un, non seulement ce dont il est question, mais aussi ce qu’il faut en penser : d’une part, faire savoir à l’interlocuteur (ou à l’auditoire) de quoi il s’agit, c’est-à-dire quel domaine thématique on lui propose de prendre en considération ; d’autre part, lui dire quelle est la question qui se pose à son propos.

En effet, une assertion ne prête à aucune discussion tant qu’on n’en perçoit pas sa mise en cause possible : l’énoncé « le premier ministre démissionne » peut n’être qu’un simple constat ; il ne devient problématisé qu’à partir du moment où est envisagée l’assertion opposée « le premier ministre ne démissionne pas », ce qui oblige à s’interroger sur les causes (pourquoi ?) et/ou les conséquences (donc) de cette opposition. Chaque fois qu’un locuteur profère un énoncé et que l’interlocuteur lui rétorque : « et alors ? », cela veut dire que ce dernier n’en saisit pas la problématisation. Ainsi, un dialogue apparemment argumentatif comme : « A – Pourquoi est-il arrivé en retard à la réunion ? B – Parce qu’il est parti en retard de chez lui » ne présente pas de problématisation, du moins si on en exclue des implicites qui pourraient mettre en cause, soit la réponse, soit les conséquences de la réponse. Et donc l’on est en droit de se demander s’il s’agit ici d’un acte argumentatif, si ce ne serait pas plutôt un acte purement informatif, ce qui nous conduirait à dire que toute expression d’une causalité n’a pas nécessairement de validité argumentative.

Problématiser, c’est donc imposer un domaine thématique (propos) et un cadre de questionnement [6] (proposition) [7] qui consiste en une mise en question d’assertions à propos de laquelle le sujet destinataire est amené à s’interroger sur : « qu’est-ce qui permet de faire cette assertion ? », ou « qu’est-ce qui permet d’apporter cette cause ? », ou encore « qu’est-ce qui permet de proposer cette conséquence ? ». C’est là ce qu’on appelle une « condition de disputabilité » [8].

Par exemple, il y a de multiples façons de discuter autour du thème de « l’intervention humanitaire », mais se demander s’il faut intervenir ou non dans un pays étranger dès lors que celui-ci commet des exactions vis-à-vis de sa propre population, ou au nom de quoi on s’autorise à intervneir ou quelles seraient les conséquences si l’on intervient, c’est, à chaque fois, mettre en présence au moins deux assertions et donc proposer à son interlocuteur un cadre de questionnement qui donnera une raison de discuter l’acte d’assertion.

Mais cela n’est pas suffisant, car encore faut-il que le sujet qui veut argumenter dise quel terme de l’opposition il veut défendre. Il doit se positionner par rapport à la problématisation proposée, dire quel est son point de vue par rapport aux assertions en présence. Il s’engage alors dans une prise de position en défendant l’une des deux assertions, ce qui le conduira du même coup à s’opposer à l’autre. Théoriquement, il pourra argumenter : soit en faveur d’une position (il est pour) ; soit en défaveur d’une position (il est contre) ; soit en faveur de l’une et parallèlement en défaveur de l’autre, cela dépendra des enjeux du sujet argumentant. Dans un débat, par exemple, on peut avoir une prise de position seulement orientée vers l’une ou l’autre position.

Cependant, le sujet argumentant peut également ne pas prendre parti, car son but est d’examiner les caractéristiques de chaque position pour éventuellement mettre en évidence les avantages et les inconvénients de chacune d’elles. Par exemple, à propos du débat sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne, on peut argumenter en faveur de son intégration, on peut argumenter contre son intégration, ou bien on peut montrer les avantages et les inconvénients de chaque position sans pour autant en prendre une soi-même. On dira que, dans ce cas, le sujet argumentant prend une position de neutralité qui consiste à pondérer un point de vue par l’autre et à examiner les différents positionnements. On retrouve ici l’enjeu situationnel d’explication dont j’ai parlé plus haut : expliquer, c’est ne pas prendre parti et mettre en lumière les différentes prises de position.

Prouver est l’activité discursive qui sert à justifier le choix du positionnement. En effet, problématiser et se positionner ne constituent pas le tout de l’acte argumentatif. Il faut encore que le sujet argumentant assure la validité de sa prise de position et que, du même coup, il donne à l’interlocuteur les moyens de juger celle-ci. Car il faut que ce dernier soit à son tour en mesure d’adhérer à la prise de position ou de la rejeter.

Évidemment, on pourrait discuter le choix de ce terme « prouver ». Car, si l’on se réfère à la tradition de la rhétorique argumentative, on pourrait défendre l’idée qu’il faut distinguer preuve et argument. La preuve serait de l’ordre de l’« irréfutable », dans la mesure où elle s’appuie sur son authenticité, comme dans le cas de la pièce à conviction (l’arme du crime), ou sur une norme logique absolue reconnue par tous (l’homme est mortel). L’argument, lui, serait toujours discutable, dans la mesure où il s’appuie sur un savoir relatif. Mais on peut aussi soutenir que la preuve peut elle-même être mise en cause, non pas dans son authenticité, mais parce qu’elle doit toujours être interprétée. Aussi, je préfère avancer qu’il ne s’agit là que d’un jeu stratégique à l’intérieur d’une même activité qui est de prouver. C’est dans la façon de les présenter que certains arguments apparaîtront —stratégiquement— comme irréfutable.

Pour prouver, le sujet argumentant se livre à deux types d’opération :

![]() des opérations de raisonnement qui consistent à établir des rapports de causalité (cause/conséquence) entre deux ou plusieurs assertions et à assurer la force du lien (de possibilité, de probabilité, de nécessité ou d’inéluctabilité) ; par exemple, il ne suffit pas d’établir un lien entre la consommation de tabac et la santé, comme dans « La consommation de tabac nuit gravement à la santé », il faut encore dire si ce lien est de l’ordre du possible ou de l’inéluctable [9] ;

des opérations de raisonnement qui consistent à établir des rapports de causalité (cause/conséquence) entre deux ou plusieurs assertions et à assurer la force du lien (de possibilité, de probabilité, de nécessité ou d’inéluctabilité) ; par exemple, il ne suffit pas d’établir un lien entre la consommation de tabac et la santé, comme dans « La consommation de tabac nuit gravement à la santé », il faut encore dire si ce lien est de l’ordre du possible ou de l’inéluctable [9] ;

![]() des choix parmi les arguments de valeur qui lui sembleront les mieux à même de jouer le rôle de garant du raisonnement [10], ou, en tout cas, qui lui semblent pouvoir avoir un impact sur le sujet destinataire. Un raisonnement ne peut être jugé qu’à la teneur de la preuve.

des choix parmi les arguments de valeur qui lui sembleront les mieux à même de jouer le rôle de garant du raisonnement [10], ou, en tout cas, qui lui semblent pouvoir avoir un impact sur le sujet destinataire. Un raisonnement ne peut être jugé qu’à la teneur de la preuve.

On verra en quoi consistent ces arguments, mais on peut conclure ici que c’est par cette activité de probation que le sujet argumentant, tout en tentant de justifier son point de vue et de le faire partager à son destinataire, révèlera en même temps son positionnement vis-à-vis des systèmes de valeurs qui circulent dans la société à laquelle il appartient.

Les stratégies argumentatives sont une manière de spécifier les stratégies d’influence [11]. Elles agissent au service de ces dernières, comme d’autres stratégies discursives (narratives, descriptives, énonciatives) pourraient le faire.

Ces stratégies, sans préciser pour l’instant sur quoi elles s’appuient, peuvent intervenir à différents niveaux de la mise en scène argumentative : au niveau de la problématisation, au niveau du positionnement du sujet et au niveau de l’acte de probation.

La problématisation, on l’a dit, est en partie imposée par la situation de communication, mais elle fait toujours l’objet d’une spécification à l’intérieur de celle-ci. La façon de problématiser relève donc des choix opérés par le sujet argumentant : il est en son pouvoir de proposer-imposer une certaine problématisation.

Celle-ci, cependant, peut être contestée par les autres participants au traitement de la question. Aussi les uns et les autres se livrent-ils à des stratégie de cadrage et recadrage de la problématisation, en la déplaçant, en y ajoutant une nouvelle ou en substituant celle imposée par une autre.

Par exemple, on a vu apparaître dans les journaux une discussion autour du « clonage ». On peut y repérer qu’une partie de la discussion a consisté à savoir s’il fallait discuter du clonage en général, la problématisation proposant alors une interrogation autour de : « faut-il accepter le clonage au nom du progrès scientifique / faut-il le refuser au nom de la morale sociale », ou s’il fallait discuter de la différence entre clonage reproductif et clonage thérapeutique, cette deuxième interrogation croisant la première. Autrement dit, une bonne partie de ce débat a porté sur le cadrage qu’il fallait imposer [12].

C’est que les stratégies de cadrage et recadrage servent à légitimer la discussion, au nom de ce qui est véritablement digne ou pertinent d’être discuté. Évidemment, en réalité, il s’agit pour chaque sujet argumentant d’amener la problématisation sur son terrain, et, du même coup, d’amener l’autre débatteur dans son champ de compétence : il impose à l’autre un cadre de questionnement qu’il lui demande de partager. Souvent, cette lutte pour imposer son propre cadre de questionnement est marqué par des expressions du genre : « Le problème est mal posé », « La vraie question est… », « Peut-être, mais il y a une autre question plus importante », « Il faut être sérieux », etc. Cela est largement pratiqué par les hommes politiques, lors des débats en face à face.

Elles concernent la façon dont le sujet argumentant prend position. La prise de position est le fait d’une déclaration du sujet par rapport à la problématisation, mais il peut se faire que le sujet soit amené à la justifier et donc à l’expliciter à des fins de crédibilité. Il précisera, par exemple, « en tant que quoi » il parle, quelle est la qualité qui l’autorise à argumenter. Ce peut être en tant que personne impliquée (témoin, victime, acteur d’événements vécus), en tant que spécialiste qui a été sollicité (expert, savant), en tant que représentant d’un groupe qui l’a mandaté (délégué) ou en tant que porte-parole d’une voix d’autorité institutionnelle (la Loi), stratégie qui revient à utiliser ce que la rhétorique traditionnelle appelle l’« argument d’autorité ». Il s’agit de montrer que ce que l’on affirme est fondé, et permet de prendre position sans a priori de jugement ni volonté polémique, car sinon, l’interlocuteur ou l’auditoire seraient en droit d’avoir des soupçons sur la validité de l’argumentation, ce qui tendrait à discréditer le sujet argumentant.

Celui-ci peut également assurer son positionnement en s’appuyant sur d’autres paroles, soit pour établir des alliances (« Comme vient de le dire mon collègue… » ou « J’irai dans le même sens que madame, et ajouterai que… »), soit pour marquer des oppositions avec d’autres participants afin de souligner sa propre crédibilité (« Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça, mais moi qui pratique quotidiennement des statistiques, je peux vous dire que… »).

La notion d’argument est différemment définie selon les domaines disciplinaires dans lesquels elle est utilisée : elle est considérée comme un "prédicat" en logique, elle est un "schéma d’intrigue" en littérature, elle joue le rôle de "preuve" en rhétorique (voir le Dictionnaire d’analyse du Discours [13]). On a dit plus haut le sens qu’on attribuait à cette notion de preuve que l’on n’oppose pas à argument.

La question consiste ici à se demander à quoi tient la force des arguments. On répondra que cela tient à trois choses : le mode de raisonnement dans lequel s’insère l’argument employé, c’est-à-dire la force du lien causal qui relie l’argument à son contexte ; le type de savoir dont il est porteur, c’est-à-dire la force axiologique susceptible de produire un effet d’adhésion de la part du destinataire ; la modalisation énonciative sous laquelle apparaît l’argument. On s’inscrit donc dans la tradition rhétorique mais avec quelques modifications à des fins de cohérence opératoire.

Je ne peux, dans le cadre de cet exposé, décrire dans le détail les modes de raisonnement que j’ai retenus de la tradition rhétorique. Il y a d’ailleurs nombre d’écrits sur la question, chaque auteur proposant la catégorisation qui lui semble la plus pertinente. Disons que, pour ce qui me concerne, j’ai regroupé les formes de raisonnement en quatre modes : raisonnement par déduction, raisonnement par analogie, raisonnement par opposition, raisonnement par calcul. Je me conterai ici de donner un exemple pour chacun de ces modes.

Le raisonnement par déduction concerne les types de liens de causalité qui peuvent être établis entre une assertion et sa cause ou une assertion et sa conséquence : « A—Pourquoi devrais-je voter ? B—Parce que tu es un bon citoyen » ; la force de cet argument repose sur le garant : "Si on est un bon citoyen, on doit voter", et le lien est d’inéluctabilité. Mais il y a deux façons de présenter cette relation de causalité. L’une, principielle (ou éthique), en disant : « C’est parce que tu es un bon citoyen que tu dois voter » ; ici, la cause est originelle et l’on ne peut s’y soustraire, ce qui lui donne une plus grande force d’évidence. L’autre, pragmatique, en disant : « Tu dois voter pour montrer que tu es un bon citoyen » ; ici, la relation de cause à conséquence correspond à une causalité intentionnelle qui a moins de force que la précédente. On peut donc donner à l’argument "être un bon citoyen" une plus ou moins grande force d’évidence selon le mode de déduction choisi.

Le raisonnement par analogie consiste à établir un rapprochement entre au moins deux faits, deux savoirs, deux jugements, deux comportements, etc., du fait d’une certaine similitude entre eux, dont l’un est donné comme déjà établi, comme ayant une certaine autorité, ce qui donne force d’autorité à l’argument qui lui est comparé [14]. Georges Frèche, président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, menacé de passer devant la commission des conflits du Parti socialiste pour avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis des Harkis, lance : « Sarkozy et sa "karchérisation", et Chirac et les odeurs, est-ce qu’ils sont passés devant la commission des conflits de l’UMP ? Non, on a écrasé » ; est établie ici une analogie à quatre termes (une homologie) : les déclarations de Sarkozy et Chirac sont à la commission des conflits de l’UMP, ce que la déclaration de Frèche devrait être à la commission des conflits du PS. Évidemment, le rapprochement ici n’est pas en sa faveur, mais les hommes politiques quelque peu sanguins peuvent commettre des erreurs de raisonnement. Il n’empêche que l’argument consiste ici à s’appuyer sur un fait déjà établi pour l’utiliser comme référence ou modèle [15]. Le raisonnement par analogie peut être une « poudre aux yeux », mais une poudre qui peut donner de la force à l’argument.

Le raisonnement par opposition, consiste à mettre en regard des faits, des états, des jugements, opposés qui s’excluent, ce qui permet d’argumenter en mettant en évidence des contradictions ou des incompatibilités. Ce mode de raisonnement est le plus souvent employé pour présenter des objections ou une contre-argumentation face à son contradicteur. C’est l’exemple emblématique du : « On ne peut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre » ; plus récemment : « On ne peut pas se déclarer proeuropéen et voter Non au référendum ».

Le raisonnement par calcul consiste à s’appuyer sur une opération plus ou moins mathématique d’égalité (« A travail égal, salaire égal »), d’interpolation réciproque (« Œil pour œil, dent pour dent »), de transitivité (« Les amis de mes amis sont mes amis »), de proportionnalité (« Plus on gagne, plus on paye d’impôts, moins on gagne, moins on en paye »). Ce mode de raisonnement a l’avantage de donner à l’argument, du moins en apparence, toutes les garanties de la rigueur mathématique

Enfin, on signalera que sur la base de ces modes de raisonnement, le sujet argumentant peut opérer, volontairement ou non, des glissements dont la plupart sont répertoriés dans les ouvrages de rhétoriques argumentatives, comme celui de la généralisation abusive d’un rapport de causalité, ce qui permet à un homme politique populiste de déclarer : « Un million d’immigrés, un million de chômeurs ».

La force d’un argument dépend également de sa nature sémantique, c’est-à-dire d’une catégorie de savoir ayant une certaine portée de vérité. Il faut donc que ce savoir soit partagé entre le sujet argumentant et son auditoire. En ce sens, il s’agit de "topiques", de "lieux communs", sans lesquels l’argument ne pourrait avoir d’effet.

On sait que la rhétorique ancienne (Aristote, Cicéron) propose de distinguer des types de preuves et des types de lieux. D’une part, des preuves "extra-techniques" (atechnoi), dites naturelles et extrinsèques, c’est-à-dire renvoyant à la réalité, et des preuves "intra-techniques" (entechnoi), dites artificielles et intrinsèques, c’est-à-dire renvoyant à la pensée. D’autre part, des lieux "génériques" ayant la propriété d’être communs et universels, et des lieux "spécifiques" ayant la propriété d’être spéciaux et locaux. Pour sa part, Perelman parle de valeurs "abstraites" (la Justice) qu’il oppose à des valeurs "concrètes" (l’Église, la France). Devant la difficulté à manier ces catégories (difficulté à distinguer le concret de l’abstrait ; difficulté à établir une frontière entre le générique et le spécifique), je propose un point de vue sémio-anthropologique qui s’appuie sur les représentations sociales que produisent les groupes sociaux sous forme de discours circulant entre les membres de ces groupes. Ces discours construisent des types de savoir que je propose de catégoriser en savoirs de « connaissance » et savoirs de « croyance ».

Ayant déjà définis ces types de savoir dans des écrits précédents ou en cours [16], je me contenterai de donner un exemple d’illustration pour chacun de ces types. Dans les débats, dont la presse s’est faite l’écho, concernant le clonage, est proposée une distinction entre « clonage reproductif » et « clonage thérapeutique » ; le premier se ferait à partir de l’embryon, le second à partir de cellules souches. Mais voilà qu’un spécialiste en biologie moléculaire intervient pour contredire cette distinction an avançant l’argument que « cellule souche et embryon, c’est la même chose ». Cet argument repose sur un savoir de connaissance savant qui est censé s’imposer à tous les sujets argumentants, car il ne relève pas de l’opinion de telle ou telle personne, mais de la science. De même, lorsque quelqu’un conteste la qualification de « crime » appliquée à un vol en lui substituant celle de « délit », elle se prévaut d’un savoir de connaissance codé qui se trouve dans les textes de loi.

En revanche, une explication comme : « J’ai voté Non au référendum sur la Constitution européenne, parce que je ne veux pas que Bruxelles m’interdise de manger du fromage au lait cru » s’appuie sur un savoir de croyance, celui de l’attachement à des valeurs de souveraineté nationale. Il en est, évidemment, de même pour les arguments qui s’appuient sur des croyances religieuses, doctrinales, ou sur des convictions morales, comme c’est le cas des personnes auxquelles on demande pourquoi elles ont sauvé des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale, et qui répondent : « Je ne pouvais faire autrement ».

Ces savoirs de croyance sont eux-mêmes spécifiés en divers domaines de valeur : moral (ou éthique) : le bien/le mal (justice, liberté, paix, pardon, vertu, civilité, politesse, solidarité, tolérance, non violence, courage/lâcheté, etc.) ; pragmatique : l’utile/l’inutile, le préférable, l’efficace/l’inefficace ; hédonique : les sentiments, l’émotionnel, le sensible, le désirable, la menace, la compassion, la peur ; esthétique : le beau/le laid.

La façon de modaliser l’énonciation intervient également dans la force qui est attribuée aux arguments. En effet, le sujet argumentant peut jouer entre l’explicite et l’implicite du discours pour faire varier cette force. Par exemple, une forme interrogative (« Aurait-il tort ? ») a peut-être plus de force, et ce malgré les apparences, qu’une forme affirmative (« Il a tort »). Il en est de même pour l’emploi des arguments. Dans une déclaration télévisée à propos du Référendum européen de 1972, Georges Pompidou, alors président de la république, fustige les opposants au Oui en disant : « Il y a ceux qui vous recommande l’abstention. Est-ce qu’ils n’auraient pas d’avis sur l’Europe ? » Il est sûr que cette modalisation allocutive sous forme d’interrogation donne plus de force à l’argument : "quand on est un citoyen responsable on ne peut pas ne pas avoir d’avis sur l’Europe", que si cet argument avait été exprimé de façon délocutive [17] (« Ils n’ont pas d’avis sur l’Europe »).

C’est donc à l’articulation entre mode de raisonnement, type de savoir et modalisation que peut être évaluée la force d’un argument dans une problématique de l’influence. On pourrait d’ailleurs compléter ce travail en demandant à des psychosociologues du langage de mesurer les effets d’impact des arguments en faisant varier ces différents paramètres.

Mais je voudrais terminer cet exposé en l’illustrant par un cours extrait de La controverse de Valladolid [18]. Le débat porte sur la question de savoir si les Indiens de l’Amérique nouvellement conquise appartiennent à l’espèce humaine et ont une âme susceptible d’être sauvée par Dieu. Ce débat oppose de façon très polémique le père dominicain, Las Casas, défenseur des Indiens, à Luis Sepúlveda, philosophe, se déclarant de surcroît aristotélicien, cela en présence du cardinal, légat du Pape. A ce moment du débat, le philosophe propose de faire le point :

« — Je vais essayer, pour la clarté de tous, de résumer cette discussion en quelques phrases, telle au moins que je l’ai comprise. Sepúlveda joint les main sous son menton, réfléchit un moment et parle :

— J’énonce d’abord un principe logique, auquel, je pense, nous devons tous souscrire : de deux choses l’une, et une seulement.

Tous hochent la tête, même Las Casas. Comment s’opposer à l’évident ? Le logicien reprend ainsi :

— Ou bien ils sont pareils à nous, Dieu les a crées à son image et rédemptés par le sang de son fils, et dans ce cas, ils n’ont aucune raison de refuser la vérité.

Il marque une courte pause et reprend tranquille et sûr :

— Ou bien il sont d’une autre espèce.

(…) Le cardinal s’adresse au philosophe et, comme pour en finir enfin, lui demande :

— Quel est votre sentiment sincère, professeur ?

— Qu’ils sont d’une autre catégorie, nés pour servir et être dominés.

La problématisation et les positionnements ont été clairement donnés dès le début du récit. Un cadre de questionnement portant sur la nature des Indiens : "font-ils partie de l’espèce humaine ou non" ; "ont-ils une âme ou non". Le positionnement du procureur, Luis Sepúlveda est : "non, ce ne sont pas des hommes comme nous" ; celui du défenseur, Las Casas : "oui, ils sont des hommes comme nous". Problématique et positionnements sont donc, au niveau de ce passage, présupposés par le contexte.

Une stratégie de positionnement de la part de Sepúlveda : en énonçant un « principe logique, auquel, je pense, nous devons tous souscrire : de deux chose l’une, et une seulement », il oblige (modalité déontique) le public et son contradicteur à entrer, par avance, dans son raisonnement. Par la même occasion, il assoit son autorité en rappelant qu’il est un philosophe se référant à un savoir absolu : la logique. De plus, vis-à-vis du Cardinal, il est important de faire acte d’humilité par un : « je pense » (modalité élocutive de supposition à effet de modestie).

La stratégie de probation consiste d’abord à utiliser un argument reposant sur un savoir de croyance, en se référant au dogme qui dit que les enfants de Dieu sont des êtres humains « créés à son image et rédemptés par le sang de son fils », et donc qu’ils ne peuvent refuser la Vérité. Ensuite, il inscrit ce types de savoir dans un raisonnement qui articule deux modes l’un sur l’autre. Le mode Déduction (faussement syllogistique, mais l’effet est là) : "Tout enfant de Dieu acceptant la Vérité est de l’espèce humaine ; or, les Indiens refusent la Vérité ; donc ils ne sont pas enfant de Dieu et n’appartiennent point à l’espèce humaine". Parallèlement se laisse deviner, en présupposé, un mode Opposition : "si on croit, on est de l’espèce humaine ; si on ne croit pas, on n’est pas de l’espèce humaine".

La combinaison : position d’autorité absolue du sujet argumentant se référant à la logique, obligation faite au public de faire acte d’allégeance au savoir de la logique, recours à un savoir de croyance qu’est censée partager l’assemblée au nom d’une parole de révélation, raisonnement apparemment syllogistique, a pour effet socio-discursif (effet d’influence) de bloquer toute discussion et d’empêcher qu’elle se poursuive. Ce que perçoit Las Casas qui n’a d’autre stratégie, par la suite, que mettre en cause la position même d’autorité du philosophe, arguant que la question des êtres humains ne relève pas de la logique.

L’un des avantages, et non des moindres, de cette démarche qui consiste à insérer les questions d’argumentation dans une problématique de l’influence, réside dans le fait que l’on n’a plus de raison de séparer analyse de l’argumentation et analyse de discours. La première est incluse dans la seconde comme l’un des moyens de procéder à l’analyse de tous les processus discursifs qui interviennent dans la co-construction du sens à laquelle se livrent les partenaires, dans une visée d’influence.